害虫综合治理研究室揭示卷蛾科昆虫新性染色体进化特性

发布时间:2025年01月13日 09:21浏览次数:687

近日,我所害虫综合治理研究室在国际知名刊物Genome Research(自然指数收录)上发表题为“Hierarchical architecture of neo-sex chromosomes and accelerated adaptive evolution in tortricid moths”的研究论文,揭示了鳞翅目卷蛾科昆虫新性染色体的演化历史、拓扑结构与进化特性。

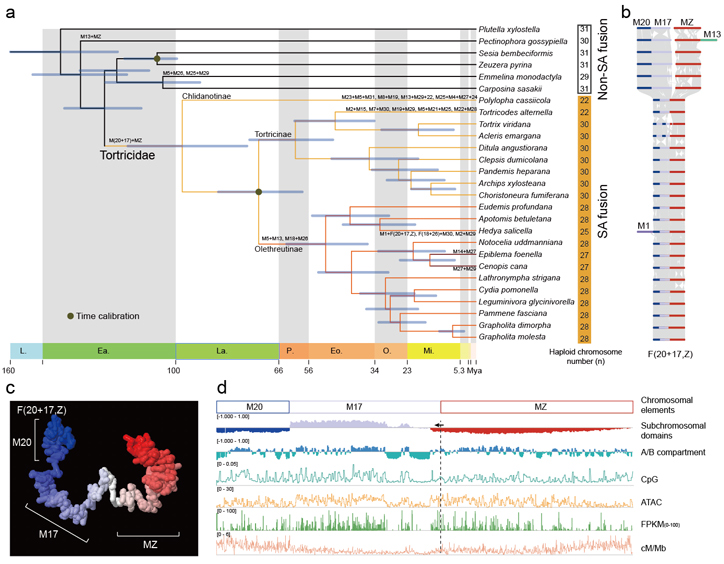

卷蛾科是鳞翅目昆虫最大的科之一,已知15600余种,其中600多种为重要的农林害虫,如梨小食心虫、苹果蠹蛾、云杉色卷蛾等,是害虫数量最多的一个类群。鳞翅目昆虫普遍具有31对染色体,但卷蛾科中卷蛾亚科Tortricinae和小卷蛾亚科Olethreutinae的物种普遍发生了一次Z性染色体和一条常染色体的串联融合,形成了一条新的性染色体neo-Z,此外,小卷蛾亚科Olethreutinae的物种还发生了两次常染色体间的串联融合,导致该科物种染色体数量减少至28-30条。染色体融合是一类重要的进化事件,尤其是性染色体与常染色体融合,可能会改变常染色体的遗传和进化方式,从而可能对物种的进化和适应性产生影响。关于融合事件对染色体进化的影响仍不清楚。

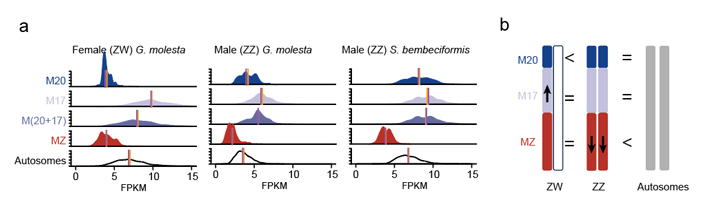

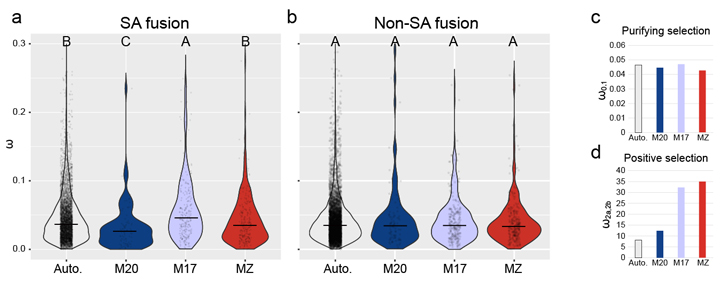

研究团队组装了卷蛾科梨小食心虫、沙果小食心虫、苹果蠹蛾3个重要害虫的高质量基因组,结合24个相关物种的基因组数据,重建了卷蛾科3亚科的系统发育框架,发现neo-Z的形成可追溯至所有卷蛾科物种的共同祖先,约124个百万年前。虽然neo-Z的G+C碱基含量整体表现为单条染色体的特征,但是neo-Z染色体具有明显的分层结构,包含3个染色质拓扑结构域,分别对应鳞翅目祖先常染色体M20、M17和性染色体MZ。在neo-Z的三个拓扑结构域中,M17的甲基化水平、染色质可及性、转录表达水平明显高于另外两个结构域。在剂量补偿效应方面,M17在雌性上调,MZ在雄性下调,而M20表达水平与neo-Z的倍性有关。进一步研究发现,在M17相较于其他染色体区域以及没有发生融合物种的染色体具有更高的分子进化速率,而Neo-Z整体表现出更高的遗传分化水平和更低的重组率。这些结果表明,卷蛾科Z性染色和常染色的融合导致M17成为一个进化热点区,加速了该科物种的遗传分化和适应性进化。这一研究为了解卷蛾科物种多样性和适应性提供了新视角。

北京市农林科学院植物保护研究所博士后杨方园(现就职于中国科学院动物研究所)为论文第一作者,曹利军、马中正、陈金翠、宋威,捷克昆虫研究所Petr Nguyen教授为论文共同作者,魏书军研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、农业农村部北方果蔬有害生物绿色防控重点实验室(部省共建)、北方果树病虫害绿色防控北京市重点实验室等项目的资助。

全文链接 http://m.genome.cshlp.org/content/early/2025/01/06/gr.279569.124

图1:Neo-Z染色体的演化历史和拓扑结构

图2:Neo-Z染色体的剂量补偿效应

图3:不同染色体片段的分子进化速率